Nach den Aha-Momenten zu Logomachie und einer zunehmenden Grantigkeit ueber die inflationaere Verwendung des immer sinnentleerter wirkenden Begriffs der „Digitalen Souveraenitaet“ hatte ich ueber den Sommer einige Paper zum Begriff gelesen, die mir durch die Timeline flatterten. Den Aufschlag machte IIRC dieses Papier von Julia Pohle, und ich habe dann wie so oft eine groessere Menge offener Browsertabs angesammelt, die ich ueber ein halbes Jahr mit mir herumschleppte.

Wesentlicher Antreiber der Debatte sind Vorhaben der Europaeischen Union, irgendwie „digital souveraener“ zu werden – man koennte meinen, im klassischen Sinn der Staatssouveraenitaet, der auf einem definierten territorialen Gebiet basiert, das es gegen ein Aussen abzugrenzen und offenbar auch abzuschotten gilt. Theodore Christakis geht in einem halben Buch auf die verschiedensten Auspraegungen ein, was das alles bedeuten soll: Wird das so etwas wie das bisher immer scharf kritisierte Modell der chinesischen Internetregulierung? Geht es um strategische Autonomie in Bereichen der Tech-Branche? Quasi eine europaeische Digital-Juche-Ideologie?

Gleichzeitig wird der Begriff bereits seit einiger Zeit in eher aktivistischen Kreisen verwendet, die ihn mit einem Begriff individueller oder kollektivistischer Autonomie besetzen. Im Herbst 2019 hatten Stephan Couture und Sophie Toupin (DOI 10.1177/1461444819865984, SciHub *hust) die Verwendung des Begriffs in englischen und (wenigen) franzoesischen Texten ausgewertet, und sie zu klassifizieren versucht. Angefangen von der altbekannten Declaration of Independence of Cyberspace (1996) reicht ihr Spektrum ebenfalls ueber das der Staatssouveraenitaet, aber auch Souveraenitaetsbestreben indigener Voelker in der digitalen Domaene, bis zur aktivistischen Verwendung. Der aktivistische Begriffsgebrauch ist dabei ein voellig anderer als der, den sich die EU beispielsweise bei GAIA-X vorstellt – vielmehr sollten mit Freier/Open-Source-Software und -Hardware Mittel zur Selbstermaechtigung geschaffen werden, ohne auf kommerzielle Angebote angewiesen zu sein. Wir kennen die Slogans: „Program or be Programmed“, oder „ein Geraet gehoert nur dir, wenn du es unter Kontrolle hast“, etc.

Zuletzt gehen die AutorInnen auf Persoenliche Digitale Souveraenitaet ein, als Eigenschaft oder Faehigkeit eines Individuums, Kontrolle ueber eigene Geraete, Daten, Hardware etc auszuueben – oder aber als Parallele zur koerperlichen Autonomie, wie sie auch in feministischen Diskursen verstanden werden kann.

Was jetzt, Staat oder Individuum?

Wir haben es also mit konkurrierenden Definitionen desselben Begriffs zu tun, der aber im politischen Raum von Gruppen verwendet wird, denen ich hoechst unterschiedliche Zielsetzungen unterstellen wuerde. Das ist ja schon einmal ein guter Einstieg.

Auf der Suche, genauer herauszufinden, was denn die moeglichst genaue staatliche Definition ist, gaebe es einmal die eher sachliche Variante:

1) it possesses authority;

Stanford Encyclopedia of Philosophy

2) this authority is derived “from some mutually acknowledged source of legitimacy”—which can be God, a constitution, or a hereditary law;

3) this authority is supreme; and

4) this authority is over a territory

Wegen des durchgehend leicht sarkastischen Tons empfehle ich aber aufs Waermste den Aufsatz “The Treachery of Images in the Digital Sovereignty Debate” von Jukka Ruohonen. Bei dieser Stelle musste ich einfach laut lachen:

The year 1648 haunts everyone participating in the current Internet governance and digital sovereignty debate. But why is something that happened 373 years ago relevant for the debate? In 1648 the Peace of Westphalia was signed.

Waehrend das Westfaelische System naemlich durchaus fuer eine Definition staatlicher Souveraenitaet ausreicht, ist darin auch schon gleich das Kernproblem des Uebertrags ins Digitale umrissen. Man kann die Declaration of Independence of Cyberspace als 90er-Jahre-Cyberpunk-Romantik abtun, aber andersherum stoesst die Souveraenitaet von Staaten bei einem grenzueberschreitenden Konstrukt wie dem Internet ebenfalls an ihre (haha) Grenzen: Wenn die Autoritaet an ein Staatsterritorium gebunden ist, und mangels einer uebergeordneten Autoritaet das Zusammenspiel von Staaten an Freiwilligkeit gebunden ist: Ja wie soll denn das gehen mit der Souveraenitaet im Netz? Auch: Stimmt es ueberhaupt, dass ein Staat einem anderen innerhalb dessen Grenzen keine Vorgaben machen kann – weil er ist ja souveraen? Und falls das stimmt: Dann sind nicht wenige ebenfalls als irgendwas mit Souveraenitaet geframete Gesetze ja fuer die Katz, oder?

Ruohonen beschreibt beispielhaft die Schlagabtausche zwischen der EU und den USA als ein nicht endendes Ping-Pong-Spiel:

The game played is also good drama. Particularly jolly are the frequent episodes depicting the players swinging in slow motion even though the ball has been taken away from them; namely, by Schrems (I) in 2015 and Schrems (II) in 2020.

[…]

With respect to ping, extraterritorial power—the ability of a sovereign to exert governmental actions in another sovereign’s realm without its consent—has long been a part of ping’s data protection legislation. […] That said, the same year the GDPR came into force, pong passed its Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act). It provides pong’s authorities access to data stored in cloud services without the cumbersome mutual assistance treaty, effectively deprecating ping’s people constitutional protections provided by a jurisdiction where the data is stored

Aber selbst innerhalb des Framings der EU scheinen sich die TreiberInnen nicht auf eine der beiden Perspektiven (Staatlichkeit vs. Individuum) einigen zu koennen. In Foreign Policy kommentiert Tyson Barker: Europe Can’t Win the Tech War It Just Started. Geradezu beliebig werde der Begriff einmal mit persoenlicher Autonomie und Freiheitsrechten motiviert, und im naechsten Atemzug mit der uneingeschraenkten Herrschaft auf einem territorialen Gebiet. Und selbst das Territorialkonzept laesst sich willkuerlich in seiner Bedeutung ausdehnen: Sei es Standortfoerderung unter dem Deckmantel einer angeblich noetigen Autarkie; der Wunsch, auch irgendetwas wie DARPA zu haben; oder ein dumpf-nationalistisch klingendes “Taking back control” – bei dem man sich dann fragen kann, von wem man die denn zurueckhaben will und wie die da ueberhaupt erst gelandet ist.

Was man mit einkauft

Es mag sein, dass sich mit Begriffen wie der „Digitalen Souveraenitaet“ Opportunitaetsfenster auftun, „etwas gutes“ zu tun. Den Begriff staerker auf die individuelle Autonomie framen, und so weiter. Ich persoenlich moechte nicht so recht daran glauben und halte mich mittlerweile von dem Begriff fern.

Erstens, weil er in seiner Verwendung mehrfach in sich widerspruechlich ist und sich unter derselben Flagge komplett inkompatible Zielvorstellung versammeln, mit gegenlaeufigen Absichten.

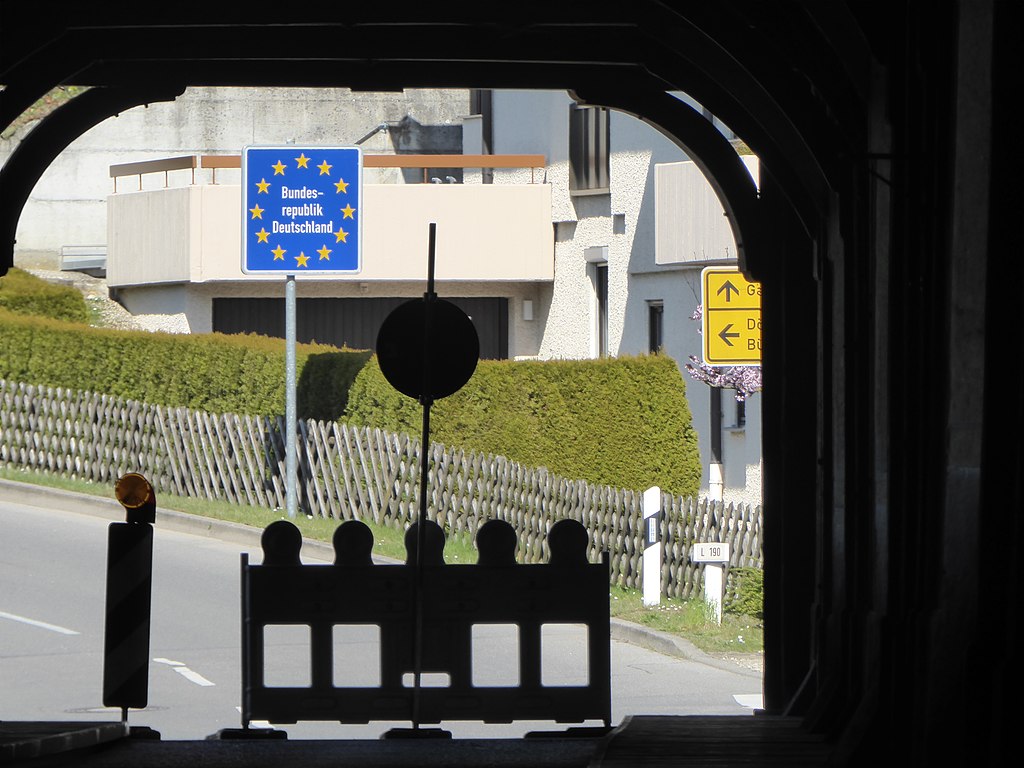

Zweitens aber: Jede Verwendung eines aktuellen Hype-Begriffs zahlt letztlich darauf ein, dass das jeweilige Meme am Leben bleibt und weiter befeuert wird. Und selbst wenn man beste Absichten unterstellt, muss doch klar sein, dass man damit gleichzeitig auch eine Denkweise am Leben haelt, fuer die streng gesicherte territoriale Grenzen nicht nur im Netz eine Selbstverstaendlichkeit sind. Die Unterscheidung in ein „innen“ und „aussen”, in ein „wir” und ein „die“ ist fester Bestandteil des Konzepts. Und so sehr man ueber die Vorstellung laecheln kann, dass „unsere“ Daten irgendwie sicherer oder besser dran seien, wenn sie in den Grenzen „unseres“ Staatskonstrukts geparkt sind. So sehr man ueber Protektionismus und die Foerderung heimischer Firmen fuer unsinnige Projekte die Augen rollen mag. Man sollte sich darueber im Klaren sein, welches Meme man da mit ganz realen Konsequenzen fuer reale Menschen am Leben haelt.