Dieser Tage fragte mich wieder mal jemand, wann eigentlich das „staedtische Verschwoerhaus“ nun offen sei – weil das naemlich gar nicht so einfach herauszubekommen ist. Wir erinnern uns: Die Ehrenamtscommunity, aus deren Mitte die Idee fuer so einen durch die Kommune angeschobenen Make- und Hackspace kam, wurde im Sommer 2022 aufgrund diverser Kleingeistigkeiten von der Stadt aus den von ihnen aufgebauten Raeumen geworfen. Die Stadt hat der Community dann auch den von ihnen ausgedachten Namen weggeklagt und sich 2023 auch noch der von den Aktiven registrieten Domains bemaechtigt, die eigentlich vom Urteil gar nicht betroffen war, wo der staedtische Anwalt (und CDU-Fraktionsvorsitzende) aber die Moeglichkeit einer persoenlichen Haftbarkeit des Vorstands ueber 250.000 EUR sehr wirkungsvoll gespielt hat.

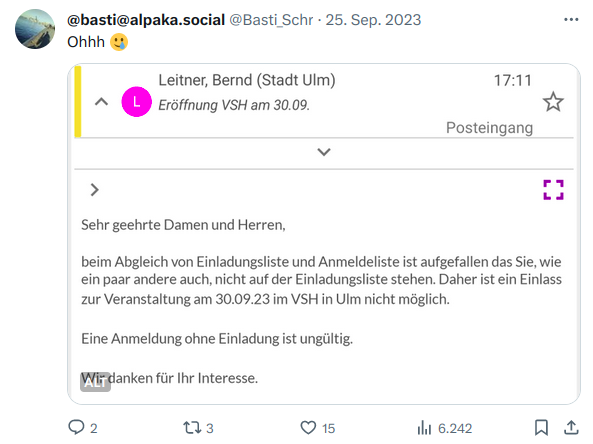

Die Stadt hat nun zwar seit irgendwann im September 2023 die Domain verschwoerhaus.de und hatte auch im selben Monat mit viel Brimborium (nur fuer geladenes Publikum, mit Sicherheitsdienst an der Tuere) die Raeume wieder eroeffnet. Waehrend die aus Ulm vertriebene Community binnen vier Monaten von Mai bis September 2023 einen neuen Space gemeinsam mit dem Haus der Nachhaltigkeit im angrenzenden Neu-Ulm eingerichtet hat, wo seit der Eroeffnung bis Silvester 42(!) oeffentliche Veranstaltungen stattfanden und auch alle Welt auf der Website sehen kann, wann welche Termine stattfinden und auch von unterwegs schnell pruefen kann, ob die Tuere offen ist – fand man auf der Website des staedtischen „Verschwoerhaus“ neben vereinzelten Hackathons und „Innovationsmotor“-Terminen lange Zeit nur Ankuendigungen und Versprechen. Die Stadt hat zwar zwischenzeitlich gleich mehrere Hauptamtliche auf die leere Huelle gesetzt, bislang haben sie aber selbst eineinhalb Jahre nach dem Auszug der Ehrenamtlichen und fast vier Monate nach der „Wiedereroeffnung“ nicht einmal eine eigene Website ausserhalb der Unterseite auf der offiziellen Stadt-Website hinbekommen.

Diese staedtische Website zum „Verschwoerhaus“ wurde in der Zwischenzeit mehrfach mit immer neuen Ankuendigungen ausgebaut und zwischenzeitlich wieder geleert. Und beinahe haette ich die aktuelle Ankuendigungsseite einfach so ueberlesen, wenn mich nicht jemand auf einen lustigen Passus hingewiesen haette:

Das Verschwörhaus ist für alle Altersgruppen offen als ‚dritter Raum‘, ohne Konsumzwang und mit flexiblen Öffnungszeiten.

https://www.ulm.de/leben-in-ulm/digitale-stadt/verschw%C3%B6rhaus (Archivlink)

Das kam nicht nur mir seltsam… bekannt vor. Denn im Monatsbericht fuer den Oktober des temporaerhaus steht folgender Satz:

Und weil wir ein Dritter Ort sind, darf das bei uns auch ganz ohne Konsumzwang stattfinden – solche Orte braucht es unserer Meinung nach.

https://temporaerhaus.de/nicht-erschrecken-monatsbericht-oktober-2023/

Das finde ich ein wenig lustig, denn wie es so schoen heisst, Imitation is the sincerest form of flattery. Andererseits hat mich das ein wenig animiert, die Ankuendigungen der Stadt seit 2022 ein wenig mit dem gegenueberzustellen, was tatsaechlich passiert ist. Und natuerlich damit, was die Ehrenamtscommunity seither auf die Beine gestellt hat.

Was wurde am Weinhof ueberhaupt umgesetzt?

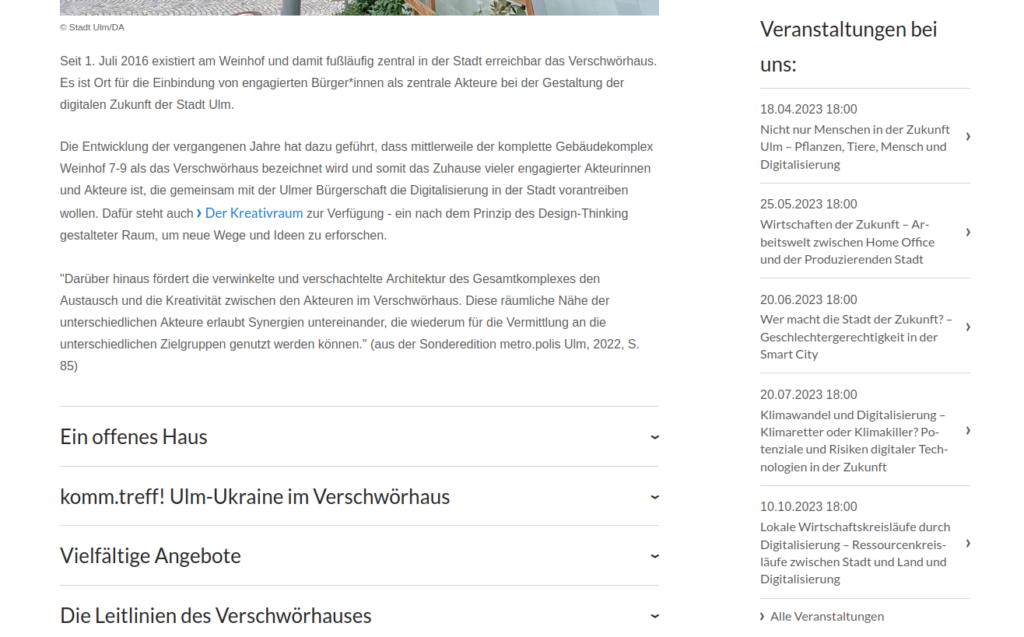

Im Sommer 2022 wurde – moeglicherweise in Vorbereitung des Rechtsstreits – die staedtische Website angepasst (Archivlink, evtl. mit Adblocker eine Blockier-Regel fuer das Cookie-Consent-Banner erstellen), auf der unter anderem behauptet wurde, dass mittlerweile der gesamte Gebaeudekomplex als Verschwoerhaus bezeichnet werde[citation needed]. Spannend sind hier die Ueberschriften „ein offenes Haus“, „Offene & vielfaeltige Angebote“ und „Das geht im Verschwoerhaus“. Der Punkt mit dem Offenen Haus verschwand zwischen Mai und Juni 2023 (dazu spaeter mehr), die anderen dann im Januar 2024.

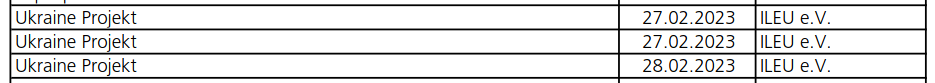

Ab dem Sommer 2022 schien die Stadt im ausgeraeumten Haus selber vor allem interne Workshops rund um die Zukunftsstadt-Projekte im Haus zu veranstalten. In einer Auflistung, die die Stadt nach einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz herausgab, finden sich vorwiegend zahlreiche Dubletten zu Veranstaltungen für Ukraine-Geflüchtete – einem Programm, für das die Stadt auf Basis eines noch Anfang 2022 binnen 48 Stunden von den Ehrenamtlichen aus dem Boden gestampften Internetcafés und der allein bei der Ehrenamtsstruktur liegenden Erfahrungen mit Programmen wie Jugend hackt beim Staatsministerium eine Förderung fuer einen ebenfalls im Haus befindlichen Verein eingeworben hatte. Neben dem noch vom ehemaligen Verschwörhaus-Verein bepielten Jugend hackt Lab findet sich ansonsten in der Auflistung vor Allem eine Swingtanzgruppe als Angebot des „Offenen Haus“ – deren Angebote sich aber nie auf der Website der Stadt wieder fanden.

Erfolgsvergleich: Was war 2023 angekuendigt?

Rueckblickend sehr spannend ist auch die Gegenueberstellung der Ankuendigungen, die im Januar 2023 in einem Artikel der Suedwest Presse (Paywall) vom staedtischen „Verschwoerhaus“ und der aktiven Ehrenamtscommunity aufgezaehlt wurden. Der damals bereits knapp acht Monate arbeitende hauptamtliche staedtische Leiter wird im Artikel mit folgenden Zielen zitiert:

- 2023 werde die Stadt eine Jugend-hackt-Stelle finanzieren (Die CDU-Fraktion hatte im August 2022 beantragt, die 2021–2023 bewilligte Förderung für Jugend hackt zu streichen und kam damit durch) und ein Jugendangebot durchfuehren

- Es stehe „ein Audio- und ein Videolabor zur Verfügung“

- der „Makerspace im Untergeschoss [solle] wieder öffnen“

- „Steht auch das geplante Buchungssystem, so solle die Werkstatt rund um die Uhr und täglich geöffnet sein“

- „Bis Ende Januar werde er zudem ein Veranstaltungsprogramm fertig haben und vorstellen.“

- „Fast jeden Tag soll etwas los sein im Verschwörhaus.“

Realitaetscheck: kein einziges dieser Ziele wurde bis Ende 2023 ernsthaft erreicht. Zu mehreren der Punkte passierte nichts erkennbares.

Zu Jugend hackt: Das war gleichermaßen ambitioniert wie realitaetsfremd. Zur Erinnerung: Die Jugend-hackt-Hackathons wurden ausgehend von der Vernetzung mit der Open Knowledge Foundation Deutschland seit derer Gruendung von der oertlichen Ehrenamtscommunity ab 2014 vorbereitet und 2015 als regionaler Ableger von der Community zunaechst an der Uni durchgefuehrt – und beim ersten Jugend hackt in Ulm entstand der Vorschlag an den damaligen OB-Kandidaten Czisch, doch einen staedtisch gefoerderten Ort fuer den Aufbau von Civic Tech und den Wissenstransfer aus der Ehrenamtscommunity in die Verwaltung aufzubauen. Dass die Stadt einerseits die engagierte Community rauswerfen und dennoch Jugend hackt unter ihrem Banner weiter betreiben werden duerfe, war von Anfang an eine total absurde Annahme. Im Maerz 2023 kuendigten die staedtischen Hauptamtlichen an, kuenftig alternativ „Ulm hackt“ anbieten zu wollen (Paywall). Im gesamten Jahr 2023 passierte dergleichen: Absolut nichts.

Zum Audio- und Videolabor: Ab dem Spaetsommer 2016 hatten die Aktiven am Weinhof mit den staedtischen Mitteln – von denen sie nach dem Zitat von Gunter Czisch darauf vertrauten, dass sie fuer den Aufbau ihres Orts sein wuerden, zu dem die Stadt nur den Anschub finanziere – ein Audio- und Video-Setup nach dem Vorbild des VOC des CCC aufgebaut, mit dem sie verschiedenste Veranstaltungen aufgezeichnet und live gestreamt hatten – teilweise auch als von der Digitalen Agenda in Anspruch genommene Community, um deren Veranstaltungen gratis mehr Oeffentlichkeit zu verschaffen. Durch den Gluecksgriff einer Foerderung durch die Deutsche Stiftung fuer Engagement und Ehrenamt Ende 2021 konnte der Verein das bestehende, durch staedtische Mittel beschaffte Audio- und Videosetup zwar durch eigene Geraete ergaenzen und signifikant upgraden. Das bis dahin aufgebaute und der Stadt gehoerende Setup fuer Videostreams und Podcasts vergammelte aber offenbar das gesamte Jahr 2023 ueber mangels Kompetenzen fuer dessen Bedienung in den Schraenken am Weinhof. Waehrend das Temporaerhaus einen Livestream fuer die Eroeffnung des SpoSo-Gebaeudes gemeinsam mit dem Haus der Nachhaltigkeit anbieten konnte, gab es von der exklusiven, nicht-oeffentlichen Wiedereroeffnung des Weinhofs ueber ein Jahr nach dem Auszug der Ehrenamtlichen(!) im September 2023 nur eine Pressemitteilung. Auf der aktuellen Fassung der staedtischen Website vom Januar 2024 steht immer noch die Ankuendigung eines Audio- und Videolabors (das laut Pressebericht vom Januar 2023 angeblich schon zur Verfuegung stehe). Ansonsten: Nichts.

Zum Makerspace und dem Buchungssystem: Ja, ernsthaft, keine Ahnung. Makerspace und Holzwerkstatt sind mit die am meisten nachgefragten Angebote im temporaerhaus seit dessen Wiedereroeffnung in Neu-Ulm. Die Nachfrage sowohl nach 3D-Druck als auch nach Lasercut als auch nach der Holzwerkstatt ist riesig. Am Weinhof hatte die Community zwei 3D-Drucker, einen Lasercutter samt Absaugung und eine ueber die Jahre und die Erfahrung krass gewachsene Holzwerkstatt u.A. mit Formatkreissaege, Dickenhobel und Bandsaege hinterlassen. Was die Stadt daraus bisher gemacht hat ist komplett raetselhaft. Der Presse hatte ich entnommen, dass die bisherige Holzwerkstatt im Keller und der Makespace im Erdgeschoss ausgebaut und per Chipkarte zugaenglich gemacht werden sollen, so dass sie „rund um die Uhr und taeglich geoeffnet sein“ solle. Erkennbar war davon Ende des Jahres 2023: Nichts. Was von den urspruenglichen, von den Ehrenamtlichen ausgewaehlten und aus staedtischen Mitteln beschafften Geraeten am Weinhof zugaenglich ist und wann man diese nutzen kann: Komplett unklar.

Zum Veranstaltungsprogramm: Das habe ich ehrlich gesagt auch immer wieder gesucht. Den Akteuren bei der Stadt schien es 2023 wichtiger zu sein, beispielsweise das Urteil des Landgerichts zur Markenrechtsentscheidung in die Seitenleiste der staedtischen Website zu verpacken, als tatsaechliches Angebot des „offenen Haus“ fuer die allgemeine interessierte Oeffentlichkeit zu organisieren und dazu die Oeffentlichkeit auch einzuladen. Nach Auskunft einer weiteren Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz bestand das Angebot des „Offenen Haus“ in der ersten Haelfte 2023 vor allem – sehr dublettenbehaftet – in dem im Dokument so genannten „Ukraine-Projekt“ sowie einer Swingtanzgruppe und einem Angebot des Generationentreffs – nichts davon war vorab auf der staedtischen Website ueber das „Verschwoerhaus“ angekuendigt. Stichproben aus dem Internet-Archiv zeigen diverse Smart-City-Veranstaltungen und sonstige interne Veranstaltungen der Digitalen Agenda sowie interne Workshops der Stadtverwaltung. Weitere nicht oeffentlich angekuendigte Termine wie eine Vorstandssitzung einer örtlichen Unternehmerinitative vervollstaendigen das Programm – von dem angekuendigten Veranstaltungsprogramm Ende Januar 2023 fuer die allgemeine Oeffentlichkeit ist aber nichts zu erkennen. Auf einem Schnappschuss vom Maerz sind beispielsweise sage und schreibe fuenf Smart-City-Veranstaltungen fuer die kommenden sieben Monate zu sehen – das war’s. Wer wissen wollte, wann man denn die Raeume aufsuchen koennte, sollte wohl bei der Stadt anrufen, man weiss es nicht. Gerne haette ich auch eine Auflistung aller Veranstaltungen seit Juni ausgewertet. Die Digitale Agenda nimmt aber wieder einmal die gesetzlichen Pflichten fuer Antworten auf Informationsfreiheitsanfragen eher locker und ist seit zwei Wochen mit der Antwort im Verzug. Das kennt man ja mittlerweile.

Zu fast jeden Tag soll etwas los sein: Ja gut. Wenn man alle Dubletten aus der Antwort auf die Informationsfreiheitsanfrage loescht, bleiben von 1.1.2023 bis 09.06.2023 – also einem Zeitraum von 159 Tagen – von 108 angegebenen Terminen nur 91 Termine uebrig. Davon entfallen mit 54 Terminen fast 60% auf das Programm fuer die Ukraine-Gefluechteten. Mit 9 internen Fortbildungen und Terminen der Verwaltung und 8 internen Terminen rund um irgendwelche Smart-City- und Zukunftsstadtprojekte bestand das „Angebot“ zu weiteren knapp 20% einfach aus der Nutzung der Raeume fuer verwaltungsinterne Termine. So richtig fuer alle oeffentliche Termine scheinen in dem Zeitraum weniger als 20% ausgemacht zu haben – ist die Bude also doch eher Vereinsheim fuer ausgewaehlte Gruppen? Auch fuer die Zeit nach Juni finden sich nur vereinzelte Veranstaltungen auf den Schnappschuessen im Internet Archive; beispielsweise ein „Innovationsmotor“, bei dem offenbar technische Loesungen fuer soziale Probleme gefunden werden sollen. Von den im Mai 2022 versprochenen „neuen Gruppen“, fuer die sich das Fakeschwoerhaus oeffnen wolle, ist bislang jedenfalls nichts zu sehen.

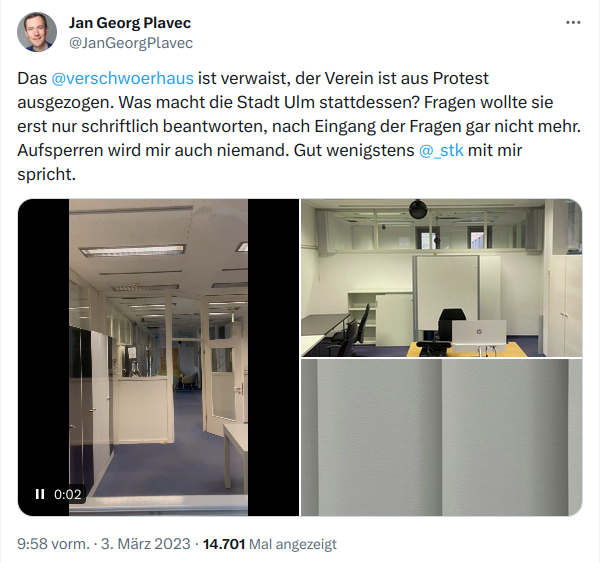

Ob (abgesehen von den Dubletten) auch alle diese Veranstaltungen ueberhaupt stattgefunden haben, bleibt indes unklar – als im Maerz ein Journalist der Stuttgarter Zeitung ueber den Zustand am Weinhof berichten wollte, war das Haus laut Aushang wegen Krankheit geschlossen. Und ueber Wochen hinweg hing im Fruehjahr ein Zettel an der Eingangstuere, dass wegen Umbauarbeiten die Oeffnungszeiten entfallen wuerden. Alle Selbstauskuenfte der Stadt sollten mit Vorsicht genossen werden – auch zu dem Umbau, wie sich bei einem weiteren Blick ins Internet Archive zeigt.

Der Umbau und die Barrierefreiheit: Schon im Fruehjahr 2023 war die Bude eine Weile laut Aushang geschlossen, weil Dinge umgebaut werden sollten. Auf der Website stand davon zunaechst nichts, im Endeffekt wurde wohl nochmal ein wenig mehr Innovationslabor-Vibe in den Laden gebracht und offenbar haben sie es dann irgendwann auch geschafft, eigenes WLAN fest zu installieren (was lustig ist, weil das eine chaotische Ehrenamtstruppe 2016 einfach binnen weniger Tage selber hinbekommen hatte).

Interessant wird es beim zweiten Umbau, der von Juni bis Oktober 2023 angekuendigt war (Archivlink), offenbar auch um den Weggang des zwischenzeitlichen hauptamtlichen Leiters ueberbruecken zu koennen. Aus dem Absatz zum „offenen Haus“ wurde naemlich ein „Das Verschwoerhaus wird barrierefrei“, und da war ich wirklich neugierig, wie sie das hinbekommen wollen. Der vordere Saal – um den es laut Angaben der Stadt explizit gehen sollte – ist naemlich aus allen Richtungen nur ueber Stufen erreichbar, und da wir Aktive haben, die im Rollstuhl sitzen, war das schon immer ein Problem. Nur war das geometrisch gar nicht so leicht zu loesen. Eine praktikable Loesung muesste eigentlich vom Salon in den „hinteren“ Teil von Weinhof 7 gehen, weil nur so die normgerecht barrierefreie Toilette im 2. OG erreicht werden kann. Eine Rampe mit zulaessiger Steigung waere dort aber gut 5 Meter tief, und wegen der seltsamen Treppe kaemen dort nur aufwaendige Scherenliftkonstruktionen als Alternative in Frage. Wir hatten uns ueber die Jahre immer wieder ueber Alternativen den Kopf zerbrochen, aber auch eine Rampe vom Aquarium her kommend oder ueber das Treppenhaus von Weinhof 9 kommend wuerde eine Sackgasse bedeuten, wenn jemand weiter nach hinten ins Haus wollen wuerde.

Der Witz ist jetzt: Ich wuesste immer noch gerne, wie sie das mit der Barrierefreiheit hinbekommen haben. Ich war seit dem Auszugstag im Sommer 2022 nicht mehr in den Raeumen, aber soweit ich das bislang erzaehlt bekommen habe, gibt es den angekuendigten Treppenlift anscheinend gar nicht. Von der Website ist die Ankuendigung zur Eroeffnung auch sang- und klanglos verschwunden.

Fazit: Viel scheint da nicht zu laufen am Weinhof. Obgleich dort mittlerweile offenbar drei hauptamtliche Kraefte arbeiten, fehlt offenbar bis heute die wichtigste Zutat, die solch einen Ort ausmacht und die auch den krankheitsbedingten Ausfall des Hauptamtlichen im Fruehjahr 2023 auffangen haetten koennen: Eine engagierte Ehrenamtscommunity, die den Ort als den ihren begreift und ihn gestaltet. Wie auch, moechte man fast fragen – nachdem sich die verantwortlichen Personen so lange wie tyrannische und intrigante Eltern aufgefuehrt haben, die mit Machtinstrumenten ihren Willen durchzudruecken versucht haben. Das muesste eigentlich auch allen glasklar sein, die auch nur oberflaechlich mit solchen Orten jemals zu tun gehabt hatten, und ein grosser Teil meiner Verhandlungen mit dem OB 2021 bestanden darin, ihm das zu vermitteln und dass eine kritische Begleitung (die auch Innovationstheater hinterfragt) total wertvoll fuer eine Stadt ist. Dass OB und die Leitung der Digitalen Agenda auf die abstruse Idee kamen, das einfach selber hinzubekommen und nicht begriffen haben, dass so etwas ohne die „zwei Hand voll Durchgeknallter“ nicht so wirklich funktioniert, finde ich bis heute absolut wild 😀

Im Januar 2024 wurde nun mit einem Jahr Verspaetung immerhin der Start eines ersten Jugendprogramms unter dem, sagen wir mal, interessanten Titel „Cyberkids“ angekuendigt. Vier Termine bis zum 6. April sind zwar noch weit entfernt von „beinahe jeden Tag“, aber immerhin ueberhaupt einmal etwas oeffentlich angekuendigt zu sehen ist ja schon einmal was, nach ueber eineinhalb Jahren. Nach wie vor werden der Aufbau eines Makespace und eines Podcast-Studios angekuendigt, wo man nur wiederholen kann: Alles von dem angekuendigten Zeug von der Loetwerkstatt ueber 3D-Drucker und Lasercutter bis zur Stickmaschine steht bereits die ganze Zeit seit juli 2022 herum, es muss nur wieder ueber Oeffnungszeiten zugaenglich gemacht werden. 2023 hat das das komplette Jahr nicht geklappt, ich bin mal gespannt auf 2024. Und auch mit der seit irgendwann im September 2023 bei der Stadt liegenden Domain soll nun irgendwas passieren – bei einer Vorzeige-Digitalisierungsabteilung braucht man fuer eine Website wohl einfach mal ein Vierteljahr. Zum Vergleich: Die Ehrenamtlichen hatten sage und schreibe 13 Tage fuer eine eigene Website gebraucht, und nach weniger als eineinhalb Monaten gab es auch eine Anzeige, ob derzeit die Türe offen ist.

Ich kann nur dazu raten, gut Buch ueber die vollmundigen Ankuendigungen zu fuehren und regelmaessig einen Realitaetsabgleich zu machen. Momentan scheint die Stadtspitze keine Nachfragen aus Presse und Gemeinderat zu ihrem PR-durch-Ankuendigungen-Game zu bekommen und gut damit zu fahren. Irgendwann sollten aber schon einmal Fragen kommen, warum jetzt aus oeffentlichen Mittel so viel mehr Aufwand bei vergleichsweise so viel weniger Angebot unterm Strich steht.

Aber vielleicht ist das staedtische Verschwoerhaus ja wirklich ein „Dritter Raum“. Bei dem eingangs beschriebenen Abschreibeversuch vom temporaerhaus scheint es da naemlich einen Uebertragungsfehler vom Dritten Ort gegeben zu haben. Ob das jetzt ein Dritter Raum im Sinne von Homi K. Bhabha sein soll, wo Unterdruecker und Unterdrueckte sich austauschen, oder der hypothetische Dritte Raum im medizinischen Sinn, wohin oeffentliches Geld, aeh, Blutplasma einfach verloren geht, ist nicht ganz klar. Lustig finde ich beide Vorstellungen.

PS: All denen, die in der Vergangenheit Anfragen der Stadt zu Reputation Management bekommen haben (natuerlich immer nur muendlich, nie schriftlich) und alle moeglichen Behauptungen ueber die Ehrenamtscommunity erzaehlt bekommen haben, kann ich nur empfehlen, sich auch eine zweite Meinung von den Aktiven zu holen. Ich bekam teilweise zugetragen, was fuer wilde Spins da im Umlauf sind. Auch das einem Realitaetscheck zu unterziehen ist meist ein grosser Spass fuer alle Beteiligten.